di Matteo Scarfò

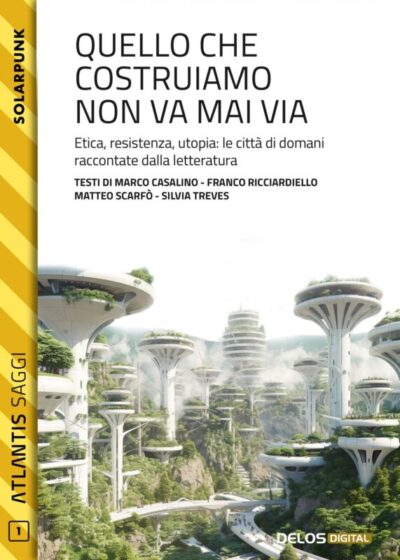

L’intervento di Marco Casalino è ora disponibile nel volume in ebook Quello che costruiamo non va mai via, ed. Delos Digital ISBN 9788825425031 € 3,99, una raccolta di testi che raccontano l’immaginario di alcune città future nella narrativa di fantascienza, in alcune visioni futuribili dell’architettura, nella pedagogia.

Matteo Scarfò (Locri, 16/10/1986) è un insegnante di italiano e film-maker. ha diretto il lungometraggio L’ultimo sole della notte e i docufilm Bomb! Burning Fantasy, Anna, Teresa e le Resistenti e il cortometraggio Pale Blue Dot: a Tale of Two Stargazers, oltre a numerosi altri video, spot e lavori in Italia e negli Stati Uniti. A teatro ha portato i suoi testi Mare di Pietra, La straniera e Anita al buio. Con la Mongolfiera Editrice ha pubblicato Uomo Mangia Uomo, raccolta di racconti weird in collaborazione con Lucia Patrizi. E’ organizzatore della rassegna di cinema italiano del fantastico “eXtramondi”.

Comments are closed