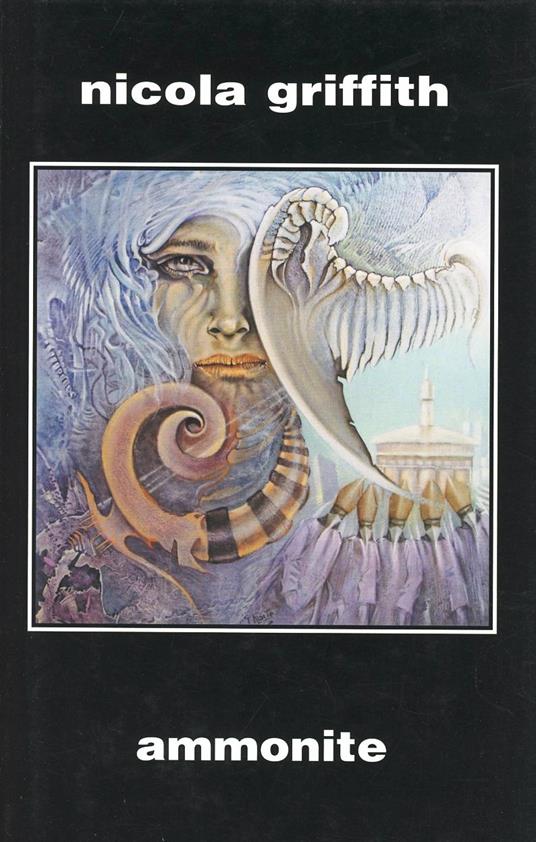

Nicola Griffith, Ammonite, (Ammonite, 1992), traduzione di R.Gramantieri, Elara 2007

“E hai via via ridotto le forze di sorveglianza. E le Guardie usano le corazze sempre meno, e l’uniforme per il tempo libero è fatta a mano. Pensaci, una Guardia che porta vestiti fatti a mano…”. Rehman improvvisamente sembrò mettere a fuoco quel che voleva dire. “E quando sentii che avevi ordinato di tirar giù la recinzione, che cosa avrei dovuto pensare?”

“Avresti potuto venire a chiedermelo”.

Relman continuò come se Danner non avesse parlato. “Mi è proprio sembrato che ci stesse togliendo autorità, signore. Facendoci gradualmente apparire alle native sempre meno diverse”. Le sue parole ora erano lente, e biascicate. “Forse vuoi farci essere native. Ma non lo siamo. Non lo siamo. Solo questo pezzetto di mondo è nostro. E tu hai voluto abbattere i confini, intorbidare tutto, farle entrare. Siamo quelle che siamo, ma tu stai lasciando che tutto diventi confuso. Non sappiamo più perché siamo qui”.

Silenzio.

Perché siamo qui, perché erigiamo un muro? Abbattendolo non rischiamo di confonderci con le native, anche se sono innocue e sostanzialmente umane?

Se “I reietti dell’altro pianeta” inizia con l’immagine di un muro che però ha sempre due lati, “Ammonite” prova a raccontare cosa succede quando un muro viene abbattuto: spesso la prima reazione è una dolorosa confusione, come in queste confessioni espresse dalla spia Relman alla sua comandante Danner, che l’ha scoperta.

L’opera prima di Nicola Griffith ha una trama che sarebbe piaciuta a Joanna Russ, narrata però da un punto di vista che Le Guin ha apprezzato.

Sul Pianeta di Grenchstom, ovvero Jeep, è in corso un tentativo di ricolonizzazione dopo che una epidemia ha spazzato via, secoli prima, la maggior parte dei coloni della prima ondata. Anche il nuovo gruppo di visitatori (militari e tecnici della Compagnia, la classica “corporation” anonima e letale) si è reso conto che sul pianeta è ormai endemico un virus che uccide tutti gli uomini e una parte delle donne: il corpo di spedizione su Jeep è quindi interamente femminile, e tra gli altri incarichi, oltre a sperimentare un vaccino, ha quello di riprendere i contatti con le native e capire come si sono organizzate (oltre a qualche dettaglio, del tipo: come si sono riprodotte finora?). Dall’orbita le appoggiano la nave scientifica Estrade e la nave militare Kurst.

Seguiamo l’intrecciarsi delle vicende di due donne: Marguerite Taishan, dell’ente governativo che dovrebbe controllare la legalità delle operazioni della Compagnia (e per questo è già stata pestata e ridotta in fin di vita su un altro pianeta, in una situazione analoga); Danner, la giovane comandante della base di Port Central sul pianeta, che all’inizio del suo mandato ha preteso un risarcimento quando la Compagnia ha incendiato i pascoli delle native. Insomma due donne molto diverse (in eterna ricerca di se stessa fin dalla morte della madre, la prima; dura ma leale, la seconda) ma entrambe idealiste. La loro difficile collaborazione si stringe quando si rendono conto di aver intrapreso una missione senza ritorno: davvero, nel caso il vaccino sperimentato da Sara Hiam non dovesse essere risolutivo, la Compagnia sarebbe disposta a sostenere le enormi spese per decontaminare tutto il corpo di spedizione? Non preferirà lasciarle lì, nel migliore dei casi, oppure far inscenare un incidente dalla nave militare, in modo da eliminare anche la nave scientifica? Non è per questo che viene scoperta nel corpo di spedizione una spia, che riferisce direttamente alla Kurst scavalcando la catena di comando?

Ma questa è solo la cornice, in un romanzo intelligentemente privo di violenza e di sesso fine a se stesso, anche quando la trama ne avrebbe offerto ampi pretesti (per l’interrogatorio della traditrice, per la biologia delle native…).

A Griffith interessa farci vivere questa società di donne attraverso gl occhi di Marghe, che da vera antropologa parte sola a vivere tra di esse: le pastore dei Pascoli Cantanti e della valle di Holmes, le artigiane di Ollfoss nelle foreste nordiche, le dure cacciatrici delle tribù di Briogannon ed Ecraidhe delle regioni artiche del Tehuantépec (i nomi sono un misto di spagnolo e gaelico, come dovevano essere i primi coloni); il tutto in un raffinato world-building, che come tutta la storia parte lentamente e accumula fatti, che solo dopo un po’ dànno il senso dell’alieno. C’è la descrizione di una società pastorale, tutt’altro che idilliaca e un po’ solarpunk (con le sue abitazioni costituite da alberi piegati e trattati apposta, nel corso di decenni); il fatto che sia costituita da sole donne è noto ma non viene indagato inizialmente; prevale la ricerca storica di come sia nata la civiltà (dai primi coloni terrestri o addirittura da una civiltà precedente?) e di quanti, tra i dispersi della recente spedizione, siano davvero morti per il contagio o abbiano invece scelto la vita nomade dei nativi come la collega Day; e soprattutto, perché? A mano a mano che le avventure di Marghe la portano a conoscere, volente o nolente, la vita dei varipopoli, e a diventare una nativa o anche una nativa, la sua identità viene sempre più messa in discussione; il momento culminante è quando decide di smettere di prendere il vaccino e lasciarsi contagiare dal virus delle locali, rischiando la morte per avere la loro stessa profondità di percezioni e di memoria genetica, a quanto pare potenziate dalla simbiosi con il virus:

Ma Marghe non voleva ritornare al suo corpo. Non era più interamente suo. Il virus vi viveva, ora, in ogni poro, ogni cellula, ogni vaso sanguigno e organo. Scivolava, freddo e in controllo, attraverso il cervello di lei. Se fosse guarita, non sarebbe mai stata sicura di quali sogni e ricordi fossero suoi, e quali alieni. Apparteneva a Jeep. Voleva gridare: Non lo vedi? Non mi lascerà mai andare. Non sarò mai più pulita…

“Dentro di me”, annaspò. “Impura”.

Thenike doveva aver capito. “Impura? No. Il tuo corpo sta cambiando, proprio come fa ogni volta che ti ammali e un altro pezzetto di qualcos’altro viene a viverti dentro. Se una bambina si prende la febbre rossa, allora quando sarà cresciuta e alle sue figlie verranno i puntini, lei non si ammalerà, perché la malattia sarà già parte di lei, e la accetta. Questo è impuro? No. È la vita. Tutta la vita si connette. A volte, un tipo di vita è più forte di un altro. Come accadde con tua madre.”

Marghe cercò di ricordare sua madre. Non potè.

Il tema dell’identità individuale e dell’appartenenza di gruppo è costantemente dibattuto dalle protagoniste: chi siamo “us”, noi? Danner scopre dapprima con piacere che può considerarsi “noi” insieme ai suoi (pochi) fidati sottoposti; poi che la Compagnia non la considera più “noi”; poi.. e ogni diversa appartenenenza scatena una sua diversa percezione di sé e orientamento dei propri valori.

Il tema biologico è tenuto in disparte: cosa avrebbe fatto Philip José Farmer con un tema come questo? Ma non sono le complicazioni dell’esobiologia a interessare, e in realtà nemmeno il fatto che si tratti di una società basata sull’amore omosessuale: aspetto presentato con tanta naturalezza che non ci si fa caso, come non ce lo fanno le donne, presumibilmente in maggioranza eterosessuali, provenienti dalla Terra; sarà perché nel romanzo non c’è un singolo personaggio di sesso maschile, a parte gli uomini senza volto che si intuiscono a bordo della Kurst, pronti a sterminare la spedizione scientifica (ed è forse un giudizio indiretto). Quel che interessa è appunto descrivere una società basata sulla condivisione, sul dono, sullo scambio; non arcadica, come si pè detto, anzi a volte divisa da odi feroci, ma sempre vissuti all’interno di tradizioni, patti, scambi. I vari gruppi etnici sono tenuti insieme dalle “viajeras”, donne che dedicano la vita a imparare a memoria tradizioni e leggende da raccontare appunto viaggiando da un popolo all’altro, ma capaci anche di guarire malattie controllando e concentrando la loro forza vitale.

Come in tutte le utopie di questo genere, le donne sono principalmente vasaie, erboriste o cantastorie: ma c’è forse un accenno di polemica nella figura di Leifin, eccezionale artigiana ma anche cacciatrice per ottenere pelli da lavorare, che salva Marghe da morte certa in un deserto di ghiaccio, ma ha sempre un secondo fine calcolato con gelida razionalità: come quando rischia la propria vita per uccidere con estrema crudeltà (in modo da non rovinarne la pelliccia) un goth, essere umanoide, forse discendente di una specie senziente che viveva lì prima degli umani. È il seme del capitalismo?

Un seguito al romanzo avrebbe potuto dare risposta a queste domande, in fondo secondarie. Restano nelle memoria i personaggi femminili così scolpiti nella durezza della loro vita, e un mondo fascinoso, come quando, navigando da un continente a un altro per portare un messaggio vitale, Marghe incrocia per un momento un “mostro marino”:

Il suo corpo sommerso, rotolando di quando in quando fuori dall’acqua, le scaglie luccicanti, era immenso, ma era la membrana stessa, come una vela alta due volte l’albero maestro della Nemora, che sarebbe scivolata attraverso i sogni di Marghe per gli anni a venire. Avvampava tra cielo e mare come un’enorme vetrata gotica, con snelle costolature di supporto come i grandi archi acuti del soffitto di una cattedrale. La luce del sole scorreva attraverso la pelle trasparente e veniva divisa in morbidi azzurri, indaci, ori e verdi luccicanti che ripercorrevano lo spettro luminoso, più e più volte, infinitamente, come un canto gregoriano.

Antonio Ippolito

Comments are closed