di Matteo Scarfò

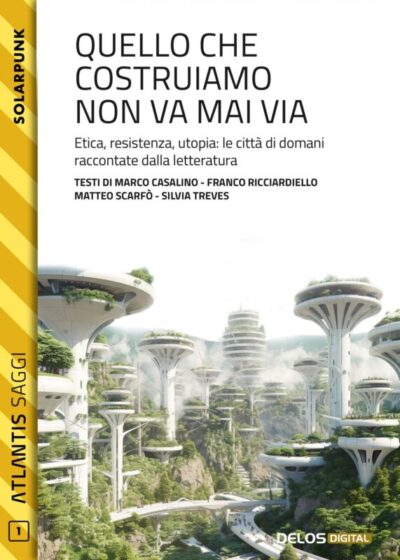

L’intervento di Matteo Scarfò è ora disponibile nel volume in ebook Quello che costruiamo non va mai via, ed. Delos Digital ISBN 9788825425031 € 3,99, una raccolta di testi che raccontano l’immaginario di alcune città future nella narrativa di fantascienza, in alcune visioni futuribili dell’architettura, nella pedagogia.

Comments are closed